Come tutte le feste cristiane, anche la Pasqua ha preso il posto di antichi festeggiamenti “pagani”. Così come sono state costruite chiese sulle rovine dei templi romani, le feste romane e pagane in genere sono state sostituite da feste cristiane in una vera e propria opera di sincretismo: al solstizio d’inverno, il Natalis Solis, è stato sovrapposto il Santo Natale; per la Pasqua è facile immaginare che l’antica festa in questione fosse legata all’arrivo della primavera in corrispondenza del relativo equinozio, celebrato in tutto il mondo fin dall’antichità, dai Celti alla Cina fino al Giappone, dove all’arrivo della primavera (Shunbun = equinozio) si commemorano i defunti. Il mito celebrato è ovunque legato al tema della rinascita dopo la morte, allegoria di un nuovo inizio dopo il buio inverno, così come di fertilità e rigogliosità.

Come tutte le feste cristiane, anche la Pasqua ha preso il posto di antichi festeggiamenti “pagani”. Così come sono state costruite chiese sulle rovine dei templi romani, le feste romane e pagane in genere sono state sostituite da feste cristiane in una vera e propria opera di sincretismo: al solstizio d’inverno, il Natalis Solis, è stato sovrapposto il Santo Natale; per la Pasqua è facile immaginare che l’antica festa in questione fosse legata all’arrivo della primavera in corrispondenza del relativo equinozio, celebrato in tutto il mondo fin dall’antichità, dai Celti alla Cina fino al Giappone, dove all’arrivo della primavera (Shunbun = equinozio) si commemorano i defunti. Il mito celebrato è ovunque legato al tema della rinascita dopo la morte, allegoria di un nuovo inizio dopo il buio inverno, così come di fertilità e rigogliosità.

Il 20 o il 21 di marzo (a seconda se l’anno è bisestile) il sole è allo zenith all’equatore e la lunghezza di giorno e notte è uguale; da qui il nome “equinozio”, dal latino aequus nox – “notte uguale”. Si entra così astronomicamente in primavera, la stagione della rinascita, e da quel giorno in poi le ore di luce saranno sempre di più rispetto a quelle di buio, fino al solstizio d’estate, quando il processo inizia ad invertirsi.

Le antiche tradizioni ci offrono tutta una serie di miti legati alla primavera, che hanno al loro centro l’idea di un sacrificio a cui succede una rinascita. Un mito che mostra bene l’idea di un sacrificio e di una successiva rinascita è quello frigio di Attis e Cibele: Attis, bellissimo giovane nato dal sangue della dea Cibele e da questa amato, voleva abbandonarla per sposare una donna mortale. Cibele lo fece impazzire ed egli si evirò morendo dissanguato. Dal suo sangue nacquero viole e mammole. Gli dei, non potendolo resuscitare, lo trasformarono in un pino sempreverde.

Le antiche tradizioni ci offrono tutta una serie di miti legati alla primavera, che hanno al loro centro l’idea di un sacrificio a cui succede una rinascita. Un mito che mostra bene l’idea di un sacrificio e di una successiva rinascita è quello frigio di Attis e Cibele: Attis, bellissimo giovane nato dal sangue della dea Cibele e da questa amato, voleva abbandonarla per sposare una donna mortale. Cibele lo fece impazzire ed egli si evirò morendo dissanguato. Dal suo sangue nacquero viole e mammole. Gli dei, non potendolo resuscitare, lo trasformarono in un pino sempreverde.

Nell’antica Grecia, dopo l’Equinozio si svolgevano le Adonìe, feste della resurrezione di Adone, bellissimo giovane amato dalla dea Afrodite che venne ucciso da un cinghiale (forse il dio Ares ingelosito). Il mito di Adone deriva dal dio assiro-babilonese Tammuz, a cui i fedeli si rivolgevano chiamandolo “Adon” (Signore). Egli dimorava sei mesi all’anno negli inferi, come il sole quando si trova al di sotto dell’equatore celeste (autunno e inverno). Si festeggiava a primavera la sua risalita alla luce quando si ricongiungeva alla dea Ishtar, l’equivalente dell’Afrodite greca. Allo stesso modo si festeggiava Persefone che ritorna nel mondo dopo aver trascorso sei mesi nel regno dei morti.

Il simbolismo in questi miti è sia celeste che terrestre: il cammino del sole nel cielo ed il risveglio della natura. La morte simboleggia il buio e freddo periodo invernale, la primavera è la resurrezione. Venivano accesi dei fuochi rituali sulle colline e, secondo la tradizione, che peraltro è rimasta ancora oggi nel folklore europeo, più a lungo rimanevano accesi, più fruttifera sarebbe stata la terra. Come poteva resistere il cristianesimo alla tentazione di sovrapporre la festa per la resurrezione di Cristo proprio ai giorni in cui i “pagani” festeggiavano l’arrivo della primavera? Così la Pasqua cristiana fu legata indissolubilmente all’equinozio, essendo fissata, a partire dal IV secolo D.C., alla prima domenica dopo la luna piena successiva all’equinozio di primavera.

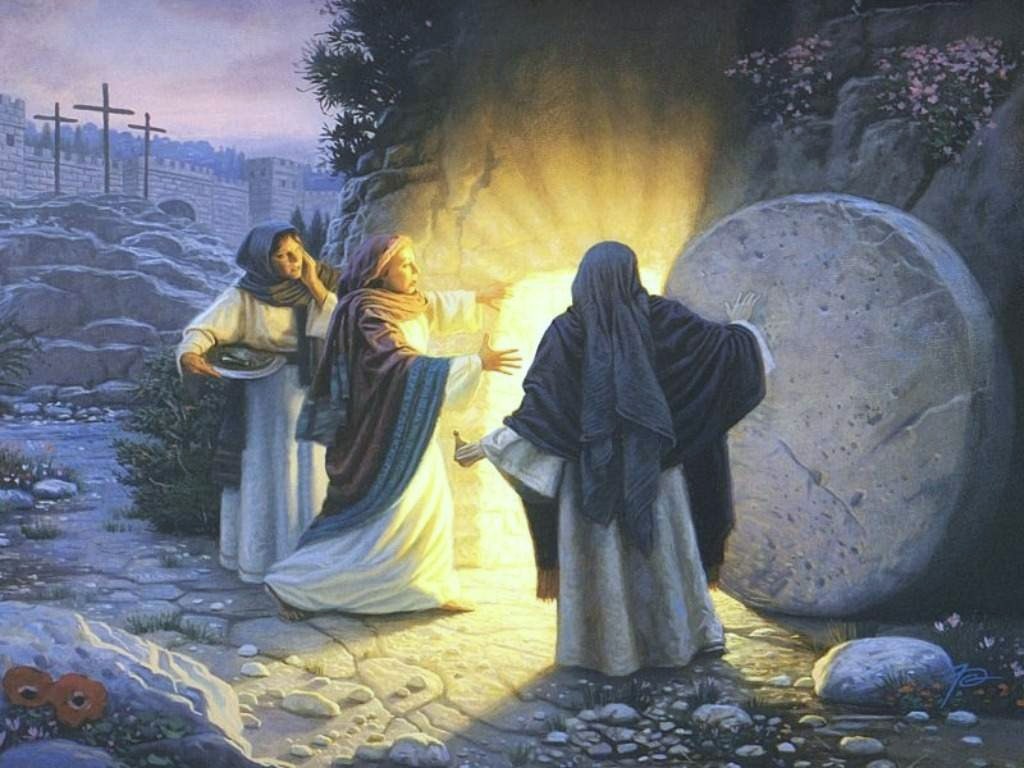

Il simbolismo in questi miti è sia celeste che terrestre: il cammino del sole nel cielo ed il risveglio della natura. La morte simboleggia il buio e freddo periodo invernale, la primavera è la resurrezione. Venivano accesi dei fuochi rituali sulle colline e, secondo la tradizione, che peraltro è rimasta ancora oggi nel folklore europeo, più a lungo rimanevano accesi, più fruttifera sarebbe stata la terra. Come poteva resistere il cristianesimo alla tentazione di sovrapporre la festa per la resurrezione di Cristo proprio ai giorni in cui i “pagani” festeggiavano l’arrivo della primavera? Così la Pasqua cristiana fu legata indissolubilmente all’equinozio, essendo fissata, a partire dal IV secolo D.C., alla prima domenica dopo la luna piena successiva all’equinozio di primavera.  La resurrezione di Cristo sarebbe avvenuta proprio durante le festività della Pasqua ebraica, che invece commemora la liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù in Egitto grazie a Mosè; Pasqua deriva dalla parola ebraica pesach, che significa “passare oltre”, “tralasciare”, che può comunque essere intesa come lasciarsi dietro un periodo buio per andare incontro ad uno migliore. In effetti, il mito del passaggio tra le acque del Mar Rosso può essere interpretato come una uscita dall’oblio (sotto le cui acque restano gli egiziani), un andare oltre, “passare” ad un periodo migliore in una terra promessa, simbolo di fertilità primaverile.

La resurrezione di Cristo sarebbe avvenuta proprio durante le festività della Pasqua ebraica, che invece commemora la liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù in Egitto grazie a Mosè; Pasqua deriva dalla parola ebraica pesach, che significa “passare oltre”, “tralasciare”, che può comunque essere intesa come lasciarsi dietro un periodo buio per andare incontro ad uno migliore. In effetti, il mito del passaggio tra le acque del Mar Rosso può essere interpretato come una uscita dall’oblio (sotto le cui acque restano gli egiziani), un andare oltre, “passare” ad un periodo migliore in una terra promessa, simbolo di fertilità primaverile.Per i Celti, la corrispondente di Venere e Afrodite o Ishtar era la dea Eostre, la quale presiedeva ad antichi culti legati al sopraggiungere della primavera e alla fertilità dei campi. L’equinozio di Primavera era chiamato “Eostur-Monath” e successivamente “Ostara”. Il nome sembrerebbe provenire da aus o aes e cioè “Est” (da cui Easter = Pasqua in inglese), e infatti si tratta di una divinità legata al sole nascente e al suo calore. E del resto il tema dei fuochi e del ritorno dell’astro sarà un tema ricorrente nel prosieguo delle tradizioni pasquali.

A Eostre era sacra la lepre, simbolo di fertilità e animale sacro in molte tradizioni. I Norvegesi rappresentavano le Divinità lunari accompagnate da una processione di lepri che portano lanterne. Anche la Dea Freya aveva come inservienti delle lepri e la stessa Dea Eostre era raffigurata con una testa di lepre. I Britanni associavano la lepre alle divinità della luna e della caccia e i Celti la consideravano un animale divinatorio. Si dice che i disegni sulla superficie della luna piena raffigurino una lepre. E’ interessante come la luna, essenziale nel posizionare nel tempo la Pasqua cristiana, ricorra un po’ in tutte le tradizioni precedenti, anche in oriente. Nella tradizione buddhista le leggende narrano di come una lepre si sacrificasse per nutrire il Buddha affamato, balzando nel fuoco. In segno di gratitudine il Buddha impresse l’immagine dell’animale sulla luna. In Cina la lepre lunare ha un pestello ed un mortaio con cui prepara un elisir di immortalità. Gli Indiani Algonchini adoravano la Grande Lepre che si diceva avesse creato la Terra.

A Eostre era sacra la lepre, simbolo di fertilità e animale sacro in molte tradizioni. I Norvegesi rappresentavano le Divinità lunari accompagnate da una processione di lepri che portano lanterne. Anche la Dea Freya aveva come inservienti delle lepri e la stessa Dea Eostre era raffigurata con una testa di lepre. I Britanni associavano la lepre alle divinità della luna e della caccia e i Celti la consideravano un animale divinatorio. Si dice che i disegni sulla superficie della luna piena raffigurino una lepre. E’ interessante come la luna, essenziale nel posizionare nel tempo la Pasqua cristiana, ricorra un po’ in tutte le tradizioni precedenti, anche in oriente. Nella tradizione buddhista le leggende narrano di come una lepre si sacrificasse per nutrire il Buddha affamato, balzando nel fuoco. In segno di gratitudine il Buddha impresse l’immagine dell’animale sulla luna. In Cina la lepre lunare ha un pestello ed un mortaio con cui prepara un elisir di immortalità. Gli Indiani Algonchini adoravano la Grande Lepre che si diceva avesse creato la Terra.La lepre di Eostre, che deponeva l’uovo della nuova vita per annunciare la rinascita dell’anno, è diventata l’odierno coniglio di Pasqua che porta in dono le uova, altro simbolo di fertilità.

Così le uova pasquali si ricollegano alle tradizioni pagane in cui si celebrava il ritorno della dea andando a scambiarsi uova “sacre” sotto l’albero ritenuto “magico” del villaggio, usanza che collega Eostre alle divinità arboree della fertilità e che oggi permane nello scambiarsi le uova di cioccolato. L’uovo non è scelto a caso ma è da sempre simbolo di vita, di creazione, di rinascita. Per il primitivo raccoglitore e cacciatore la primavera portava gli uccelli a deporre le proprie uova e dunque ad avere un nuovo sostentamento dopo l’austerità dell’inverno.

Ed a proposito di sole nascente, in Giappone il giorno dell’Equinozio di primavera è detto Shunbun no hi -春分の日; è stato istituito come festività nazionale giapponese nel 1948 e la sua celebrazione è considerata come una della più tradizionali. In precedenza era il giorno dello Shunki kōreisai ( 春季皇霊祭), una festività legata allo shintoismo in cui si veneravano gli imperatori defunti e le loro famiglie durante gli equinozi. Lo Shunbun no hi è inserito all’interno di un periodo di sette giorni , detto Haru no Higan -春の彼岸- (letteralmente “passaggio di primavera”). Il termine haru sta per primavera mentre Higan significa “altra sponda” ed ha un doppio significato: come in occidente, indica il passaggio da una stagione all’altra ed il periodo del risveglio, ma anche il passaggio da uno stato di quiete, riposo e metaforicamente, ignoranza, a uno stato di illuminazione, di realizzazione completa del sublime, della meraviglia e della bellezza. L’Higan è per i giapponesi un insieme di pratiche che costituiscono un insegnamento di vita che porta al raggiungimento della felicità e della fortuna. Le pratiche da seguire sono il donare, i precetti, la perseveranza, la diligenza, lo zazen e la saggezza.

Ed a proposito di sole nascente, in Giappone il giorno dell’Equinozio di primavera è detto Shunbun no hi -春分の日; è stato istituito come festività nazionale giapponese nel 1948 e la sua celebrazione è considerata come una della più tradizionali. In precedenza era il giorno dello Shunki kōreisai ( 春季皇霊祭), una festività legata allo shintoismo in cui si veneravano gli imperatori defunti e le loro famiglie durante gli equinozi. Lo Shunbun no hi è inserito all’interno di un periodo di sette giorni , detto Haru no Higan -春の彼岸- (letteralmente “passaggio di primavera”). Il termine haru sta per primavera mentre Higan significa “altra sponda” ed ha un doppio significato: come in occidente, indica il passaggio da una stagione all’altra ed il periodo del risveglio, ma anche il passaggio da uno stato di quiete, riposo e metaforicamente, ignoranza, a uno stato di illuminazione, di realizzazione completa del sublime, della meraviglia e della bellezza. L’Higan è per i giapponesi un insieme di pratiche che costituiscono un insegnamento di vita che porta al raggiungimento della felicità e della fortuna. Le pratiche da seguire sono il donare, i precetti, la perseveranza, la diligenza, lo zazen e la saggezza.La precisa origine di questa ricorrenza è ancora sconosciuta, presumibilmente venne adottata in Giappone nel VII secolo da parte dell’imperatore regnante in quel periodo e si suppone quasi certamente che la sua origine sia la fusione di due tradizioni: una religiosa ed una agricola. La prima è legata alla sfera religiosa buddista: durante questa settimana molti templi buddisti svolgono particolari servizi religiosi e cerimonie dedicate ai fedeli che si recano nei cimiteri per commemorare e omaggiare le anime dei defunti. Nel giorno che precede la settimana di festeggiamenti si usa sistemare l’altare buddista, pulendolo e mettendo dei fiori freschi, si riordinano gli strumenti religiosi e le famiglie si preparano ad accogliere il cambiamento e l’arrivo della nuova stagione. Nel giorno dell’equinozio, invece, i giapponesi festeggiano l’arrivo della primavera riunendosi in famiglia e andando a visitare le tombe dei propri cari, per aiutarli a raggiungere l’altra sponda (higan) del fiume che divide vita e morte. Anche qui torna il mito del passaggio ed il culto dei morti corrisponde grossolanamente al senso di resurrezione che la festività ha in occidente.

“Questo fiume è colmo di illusione, passione e tristezza, solo attraversandolo per passare all’altra spiaggia si può ottenere l’illuminazione e raggiungere il nirvana. E’ detto che quando la notte e il giorno sono uguali il Buddha appare sulla terra per salvare le anime perdute ed aiutarle ad attraversare.”

Le preghiere hanno la funzione di consolare gli spiriti degli antenati ed al contempo di invocane la protezione. Il rispetto per i defunti, oltre che spiritualmente, lo si ritrova nei gesti e nei riti dedicati alle sepolture, le quali vengono prima ripulite dalle erbacce e purificate con l’acqua, poi adornate di fiori ed incensi ed infine, per rallegrare le anime degli antenati, vengono offerti gli ohagi (a lato), dei dolcetti a forma di palline ottenute con pasta di riso cotta o con il Kinako, farina di soia tostata, e poi ripieni di marmellata di azuki (fagioli dolci). Si potrebbe assimilare lo scambio di ohagi a quello delle uova di cioccolato in occidente. Sempre in questo periodo, le famiglie si riuniscono per stare insieme e ricordare piacevolmente i familiari che non ci sono più. L’ultimo giorno della settimana Higan si usano fare delle offerte con dolci e frutta.

Le preghiere hanno la funzione di consolare gli spiriti degli antenati ed al contempo di invocane la protezione. Il rispetto per i defunti, oltre che spiritualmente, lo si ritrova nei gesti e nei riti dedicati alle sepolture, le quali vengono prima ripulite dalle erbacce e purificate con l’acqua, poi adornate di fiori ed incensi ed infine, per rallegrare le anime degli antenati, vengono offerti gli ohagi (a lato), dei dolcetti a forma di palline ottenute con pasta di riso cotta o con il Kinako, farina di soia tostata, e poi ripieni di marmellata di azuki (fagioli dolci). Si potrebbe assimilare lo scambio di ohagi a quello delle uova di cioccolato in occidente. Sempre in questo periodo, le famiglie si riuniscono per stare insieme e ricordare piacevolmente i familiari che non ci sono più. L’ultimo giorno della settimana Higan si usano fare delle offerte con dolci e frutta.

Come nel resto del mondo, questo periodo rappresenta il cambio della stagione, perché generalmente è attorno a questa data che il freddo comincia ad allentare la morsa anche sulle isole giapponesi, lasciando il posto alla primavera: “Atsusa samusa mo Higan made” è detto giapponese riferito agli equinozi il cui significato in italiano suona più o meno così: “il caldo e il freddo dureranno fino al Higan“. Si dà quindi anche qui il benvenuto alla primavera, stagione propizia alla coltivazione della terra e allo sbocciare dei primi germogli e fiori. Durante questi festeggiamenti si usano barche (higanbune) per celebrare il ritorno del sole, si usa fare passeggiate, godersi i sole e pregare ai templi per favorire buoni auspici.

In primavera in Giappone si trovano i ciliegi (sakura) in fiore, di grande bellezza e significato per il popolo giapponese. I petali vengono paragonati alla vita dei samurai, così breve ma intensa e ricca di colore e bellezza. La fioritura dei ciliegi, detta hanami, rappresenta dunque la metafora della fragilità e brevità della vita. Questa tradizione, antica di più di un millennio, è ancora molto sentita in Giappone tanto da provocare vere e proprie migrazioni di milioni di giapponesi dalle loro città verso le 60 località più famose del Paese. Lo spettacolo dei sakura in fiore occupa gran parte della primavera e si può ammirare da inizio aprile (nel sud dell’isola di Honshu) fino a metà maggio (nella settentrionale Hokkaidō). Al giorno d’oggi la festa è anche un’occasione per uscire all’aperto e consumare un sostanzioso picnic a base di sushi, con birra e sake in abbondanza all’ombra degli alberi fioriti. I festeggiamenti continuano anche durante la notte, dove l’Hanami cambia nome in Yozakura (夜桜? lett. “La notte del Ciliegio”).

In primavera in Giappone si trovano i ciliegi (sakura) in fiore, di grande bellezza e significato per il popolo giapponese. I petali vengono paragonati alla vita dei samurai, così breve ma intensa e ricca di colore e bellezza. La fioritura dei ciliegi, detta hanami, rappresenta dunque la metafora della fragilità e brevità della vita. Questa tradizione, antica di più di un millennio, è ancora molto sentita in Giappone tanto da provocare vere e proprie migrazioni di milioni di giapponesi dalle loro città verso le 60 località più famose del Paese. Lo spettacolo dei sakura in fiore occupa gran parte della primavera e si può ammirare da inizio aprile (nel sud dell’isola di Honshu) fino a metà maggio (nella settentrionale Hokkaidō). Al giorno d’oggi la festa è anche un’occasione per uscire all’aperto e consumare un sostanzioso picnic a base di sushi, con birra e sake in abbondanza all’ombra degli alberi fioriti. I festeggiamenti continuano anche durante la notte, dove l’Hanami cambia nome in Yozakura (夜桜? lett. “La notte del Ciliegio”). Anche in Italia sta prendendo piede l’usanza dell’hanami; nel quartiere romano dell’EUR si trova il Parco Lago dell’EUR in cui nel luglio 1959 fu inaugurata la strada pedonale e ciclabile che attraversa il parco che si chiama Passeggiata del Giappone in onore di tale Paese e in quell’occasione il primo ministro, Nobusuke Kishi, in visita ufficiale in Italia, donò a Roma a nome del proprio governo numerosi sakura, molti dei quali piantati proprio nel parco dell’EUR. Nel periodo di fioritura dei sakura (metà marzo — inizio aprile) è ormai d’uso trovare gente passeggiare sotto tali alberi e sovente consumare un pic nic all’ombra degli stessi; non manca chi celebra l’hanami vestendo il kimono, abito tradizionale del Giappone …o praticando Aikido.

Anche in Italia sta prendendo piede l’usanza dell’hanami; nel quartiere romano dell’EUR si trova il Parco Lago dell’EUR in cui nel luglio 1959 fu inaugurata la strada pedonale e ciclabile che attraversa il parco che si chiama Passeggiata del Giappone in onore di tale Paese e in quell’occasione il primo ministro, Nobusuke Kishi, in visita ufficiale in Italia, donò a Roma a nome del proprio governo numerosi sakura, molti dei quali piantati proprio nel parco dell’EUR. Nel periodo di fioritura dei sakura (metà marzo — inizio aprile) è ormai d’uso trovare gente passeggiare sotto tali alberi e sovente consumare un pic nic all’ombra degli stessi; non manca chi celebra l’hanami vestendo il kimono, abito tradizionale del Giappone …o praticando Aikido.

Fonti:

mariapaolavannucchi.xoom.it

yomoyamabanashi.it

sognandoilgiappone.com

angologiapponese.blogspot.it

it.wikipedia.org

nihonsun.com